数理統計学における確率と確率の加法定理

定義 1

- 同じ条件下で繰り返しできる試行を無作為試行random experimentと呼ぶ。

- 無作為試行で得られる全ての結果outcomeを集めた集合$\Omega$を標本空間sample spaceと呼ぶ。

- 標本空間の中で我々が興味を持っている結果の集合、即ち$B \subset \Omega$を事象eventと言い、これらの集合を$\mathcal{B}$のように表す。

- 次の三つの条件を満たす関数$P : \mathcal{B} \to \mathbb{R}$を確率probabilityと呼ぶ:

- (i): 全ての$B \in \mathcal{B}$に対して$P(B) \ge 0$

- (ii): 全体空間$\Omega \in \mathcal{B}$に対して$P(\Omega) = 1$

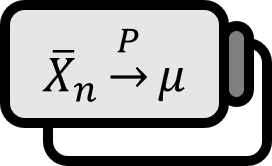

- (iii) 確率の加法定理additive Law of Probability:相互に素な事象の列$\left\{ B_{i} \right\}_{i=1}^{\infty}$、即ち$n \ne m \implies B_{n} \cap B_{m} = \emptyset$の$\left\{ B_{i} \right\}$に対して $$ P \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} B_{i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} P \left( B_{i} \right) $$

説明

数理統計学だとしても、基本的にその概念自体は教育課程内の確率、大学レベルの確率論で使用するものと変わらない。理論の基礎がどうであれ、表現や論法が異なることはあっても概念は変わらない。集合と関数に圧倒されず、ゆっくりと説明を読んでみよう:

事象と標本空間

高校レベルの確率統計と異なる点があるとすれば、もう少し積極的に集合を使用して確率という概念を描写するということだ。実際、大学レベルの数理統計学で扱う確率の概念でさえまだ「無作為試行」とか「興味を持っている」などの曖昧な表現が残っているが、初めて接する立場からするとこれでも厳格で難しく感じることがあるかもしれない。正常だから心配するな。

人間の身長が正規分布に従うと仮定したら、標本空間 $\Omega$ は実数集合$\mathbb{R}$そのものになる。確かに身長は必ず正の値でなければならないだろうが、そのような不必要な厳密さは一旦置いておこう。それではある事象$B$とは、アダムadamという男性の身長$x$を測定した時に、それを含む集合として表される。例えば$[172,190] \subset \Omega$は、身長を測定した時にそれが172以上かつ190以下である事象となる。この測定は、定義で説明された無作為試行であり、そのように測定された値$x$は結果であり、そのような結果として得られる全てのケースを集めたものが標本空間である。このような抽象化を理解できなくても、数理統計学を学ぶ上で大きな問題にはならないかもしれない。しかし、それだけで基盤が不安定になることを覚悟しなければならない。

抽象化の次のステップは形式化である。事象$B \subset \Omega$が$\Omega$のべき集合$\mathscr{P}(\Omega)$に属する。これらを集めた$\mathcal{B}$について、いくつかの関係をチェックしてみよう。 $$ B \subset \Omega \\ \mathcal{B} \not\subset \Omega \\ B \in \mathscr{P}(\Omega) \\ B \in \mathcal{B} \\ B \notin \Omega \\ \mathcal{B} \subset \mathscr{P}(\Omega) $$

確率

このような複雑な表現を使用する理由は、確率(関数)$P$の定義域が標本空間$\Omega$そのものではなく、事象でなければならないためである。高校レベルで言えば、アダムの身長が正確に181である($x=181$)確率$\displaystyle \int_{181}^{181} f(x) dx = 0$は関係なく、180より大きく182より小さい($180<x<182$)確率$\displaystyle \int_{180}^{182}f(x) dx > 0$のように計算すべきだと理解してもよい。確率はある事象の可能性を$0$から$1$までの数値で量る関数である。

全体空間、つまり$\Omega$に対して$P(\Omega)=1$ということは直感的に言えば「何かが起こる確率は100%だ」ということになる。数式的には「確実に起こることよりも確実なことはない」と説明できるだろう。

相互排他的事象

事象$B \subset \Omega$に対して次を満たす事象$A \subset \Omega$を$B$の相互排他的事象exclusive Eventと呼ぶ。 $$ P \left( B \cap A \right) = 0 $$ 相互排他的事象の明白な例には$\emptyset$や$B^{C}$などがあるが、定義が正確に$B \cap A = \emptyset$を言っているわけではないことを覚えておく必要がある。どこまでも相互排他的事象は確率によって定義され、具体的に集合としてこれらがどのように見えるかは関係ない。

厳密な定義

Hogg et al. (2013). Introduction to Mathematical Statistcs(7th Edition): p11. ↩︎